Dans chaque histoire, le protagoniste appelle son dieu à l’aide et le dieu l’exhorte à aller de l’avant avec l’aide divine. Dans le poème de Qadesh, Ramsès prie Amon, qui répond : « En avant ! Je suis avec toi, je suis ton père, ma main est avec toi! » […] De même, Moïse crie à l’Éternel, qui répond dans 14:15, « Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils marchent! », promettant la victoire sur le pharaon (v. 16-17).

À partir de ce moment, dans le poème de Qadesh, Ramsès acquiert des proportions et des pouvoirs divins. Autrement dit, il se transforme du dirigeant humain en détresse qu’il était en une force quasi divine, ce qui nous permet d’examiner ses actions contre les Hittites au ord de l’Oronte parallèlement aux actions de Dieu contre les Égyptiens au bord de la mer

. Dans chaque récit, le « roi » affronte l’ennemi tout seul, sans l’aide de ses troupes apeurées. Entièrement abandonné par son armée, Ramsès se jette tout seul sur les Hittites, un thème souligné tout au long du poème. Dans Exode 14:14, Dieu déclare qu’Israël doit simplement rester passif et qu’il se battra pour lui : « L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. » Il vaut la peine ici de noter que cette particularité des deux ouvrages — leur portrait parallèle d’un « roi » victorieux qui doit travailler dur pour assurer la fidélité de ceux qu’il sauve au combat — n’a pas son pareil dans la littérature du Proche-Orient antique.

Dans chacun de ces textes, l’ennemi dit ensuite l’inutilité de vouloir lutter contre une force divine et cherche à s’échapper. Dans chacun, ce qui a été dit précédemment sur la puissance du personnage divin est maintenant confirmé par l’ennemi lui-même. Dans le poème de Qadesh, les Hittites se retirent devant Ramsès: « L’un d’eux cria à son camarade : Prépare-toi, garde-toi, ne l’approche pas ! Regarde ! Sekhmet la grande est celle qui est avec lui! », parlant d’une déesse vantée précédemment dans le poème. Dans ce passage, les Hittites reconnaissent qu’ils combattent non seulement une force divine, mais une force divine très particulière. Nous trouvons le même trope dans le récit de l’Exode : confondus par Dieu dans 14:25, les Égyptiens disent : « Fuyons devant Israël, car

l’Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. »

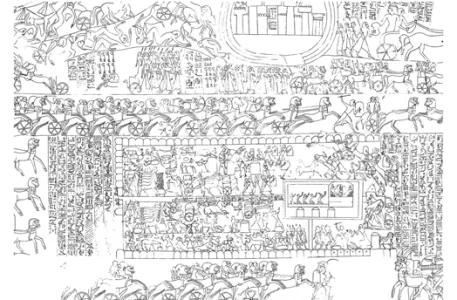

Un élément commun à ces deux textes est la submersion de l’ennemi dans l’eau. Le poème de Qadesh ne donne pas à cet événement un rôle aussi central que l’Exode — il ne parle pas de mer balayée par le vent écrasant les Hittites — mais Ramsès proclame effectivement avec vantardise que dans leur hâte pour échapper à son assaut, les Hittites vont chercher refuge en « plongée » dans le fleuve, sur quoi il les massacre dans l’eau. Les reliefs représentent la noyade des Hittites d’une façon percutante, que l’on voit ici en panorama et en gros plan :