Suite

● L'alouette, le mouton et le bièvre

Il est l'un des rares animaux gaulois à avoir su résister à l'envahisseur romain. Le mouton, du gaulois

multo (que l'on peut déduire de l'ancien irlandais

molt, du breton

maout «mâle châtré destiné à la boucherie»), a en effet battu l'

ovis romain. Une prouesse linguistique, note Le Trésor de la langue française, que l'on retrouve dans les airs et dans les rivières de nos montagnes, jusque dans nos campagnes.

L'alouette est un mot qui vient du gaulois

alauda. Il a été repris par les Latins, indique Le Trésor de la langue française, «lorsque César recruta, en 50 avant J.-C. chez les Gaulois transalpins, une légion à laquelle il donna le nom d'Alauda».

Le terme «bièvre» est également une résurgence du vocabulaire gaulois. Il a toutefois été détrôné depuis le XIXe siècle par son équivalent latin, le «castor». Notons enfin la présence de deux poissons dans les eaux françaises: les «aloses» et les «loches», du gaulois

leuka «blancheur».

● De la boue au tonneau de cervoise

Ce sont des matières peu nobles qui, faute de commerce, ont su résister aux Latins et aux affres du temps. La boue en est un exemple. Le mot vient du gaulois

bawa, lui-même issu du gallois

baw «saleté», indique le Trésor de la langue française. Idem pour son cousin la «bourbe». Le terme est issu du gaulois

borvo auquel se rattachent l'ancien irlandais

berbaim «je bous» et le breton

birvi «bouillir».

Le mot «glaise» bien qu'utile en poterie fait partie des rares mots gaulois qui n'ont pas été avalés par le géant romain. Le terme dériverait du celtique

gliso signifiant «blanc». Idem pour le terme «suie». S'il est une matière dégageant une odeur âcre et laissant des traces noirâtres, il est aussi, concernant le bois, un engrais et un insecticide. Il vient du gallo-latin

sudia, «suie, noir de fumée».

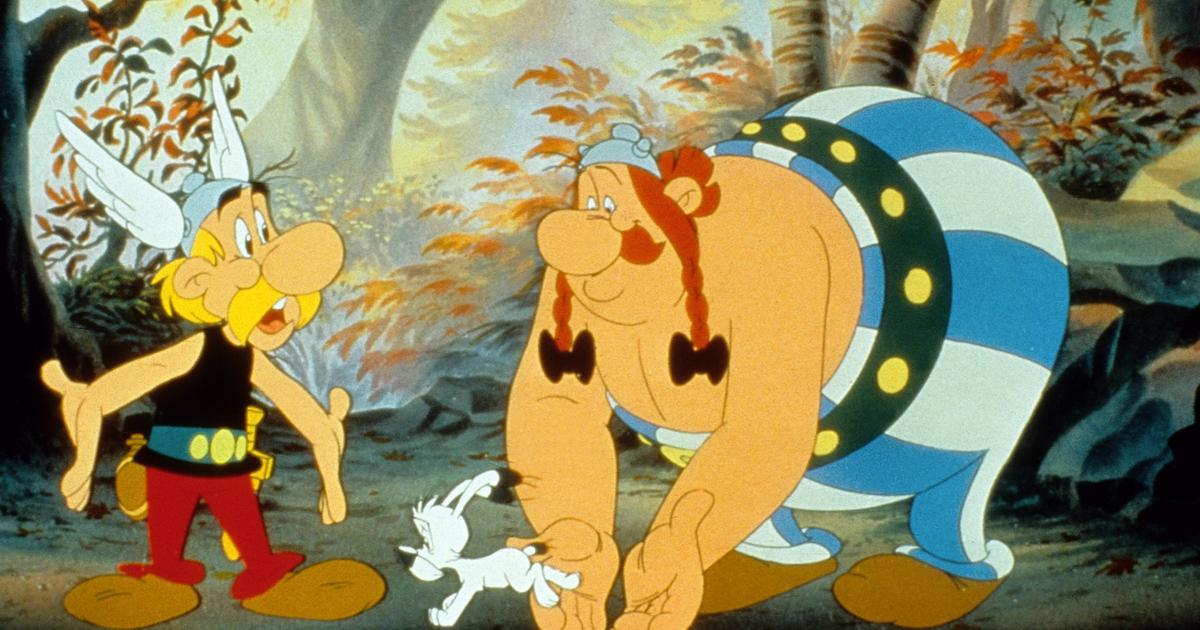

Les mots «lie», «tonneau», «cervoise» se lisent quant à eux dans la droite lignée de la réputation de nos ancêtres gaulois. Ce n'est pas un hasard en effet si Uderzo et Goscinny ont croqué Astérix et Obélix, buvant le précieux breuvage et festoyant non loin de barriques... Le mot «lie» vient probablement d'un celtique

liga, remontant lui-même à une racine indo-européenne

legh «se coucher, être couché». La «cervoise» vient du celtique

cornwall et le «tonneau», du celtique, issu de l'ancien irlandais

tonn «peau». Ce dernier aurait doucement évolué, passant du «sac en cuir, outre pour le vin» avant de désigner le fameux «tonneau».

À noter que le français a également conservé la mauvaise réputation de ces ancêtres au sein même de son dictionnaire. C'est ainsi que l'on parle parfois encore de «magouille», semble-t-il dérivé de

marga, «boue» et de «truand». Un mot issu du gaulois

truganto, «mendiant, vagabond», que l'on restitue d'après l'irlandais

trôgán, diminutif de

truag «malheureux» note Le Trésor de la langue française.

«Chêne», «alouette», «cervoise»... Les Gaulois nous ont légué un petit patrimoine. Des mots que l'on emploie encore parfois dans la langue de tous les jours. Les connaissez-vous ?

www.lefigaro.fr

mam