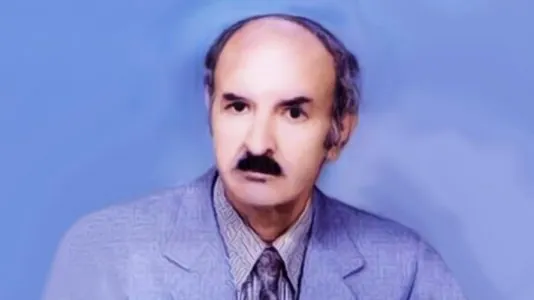

Ali Azayku : Protagoniste du modernisme poétique amazigh

Mohamed Ouagrar, dit AmeksaLe Monde amazigh, n°23, 20 juin 2002/2952

« Non seulement nous sommes tous embarqués sur le même bateau, mais nous avons tous le mal de mer... »

Chesterton

Présenté – il n’en a d’ailleurs point besoin – par feu Mohammad Khaïr-Eddine comme étant « un excellent poète amazigh, mais encore un intellectuel marocain de haut rang… Il vit dans les rocs glacées parmi les étoiles, dans cette nature sèche, et nue qui l’apparente à Mallarmé… » [1], dda Ali a publié jusque là deux recueils distincts : le premier Timitar (les signes), le second Izmulen (les cicatrices).

On y découvre non seulement la beauté d’une langue tellurique, mais aussi, le coup de force esthétique par lequel est inaugurée l’ère de la poétique amazighe moderniste. Pour autant, Azayku s’y est laissé imprégner par le charme du patrimoine traditionnel, en réinstaurant la beauté classique, mais aussi, en purifiant la langue des emprunts futiles.

L’œuvre d’Azayku est un spécimen de la nouvelle production poétique, qui a audacieusement osé baigner dans un champ épistémologique beaucoup plus large que celui du dire oral.

Alors que celui-ci (dans sa majorité) ne dépassait pas les limites de la participation à l’enracinement des valeurs religieuses et tribales, la nouvelle poésie amazighe écrite a bien forgé sa voie vers l’expérience universelle, en adoptant les différentes problématiques humaines, politiques, philosophiques, ontologiques… mais aussi sentimentales et esthétiques.

Il importe à signaler que le moment d’Azayku est celui où « le poète n’est plus le tribun qui enseigne les foules, mais un aveugle qui essaie de déchiffrer d’obscurs et inutiles graffitis dans les catacombes d’une mémoire perdue. » [2]

Je suggère, maintenant, le poème Una n irafan (Les puits de la soif) qui – parmi d’autres – secrète cette osmose intime, tissé par et avec une intentionnalité consciente et objective : celle de la persévérance à puiser d’une immense réserve léguée, et d’explorer les horizons universels possibles.