La présence ottomane en Algérie est une question qui divise et les chercheurs universitaires et l’opinion publique, ce qui n’est pas le cas pour d’autres implantations de différentes civilisations. Pourquoi la présence ottomane en Algérie suscite autant de polémique ?

Abla Gheziel - À mon avis, s’il y a autant de polémique, je dirais que c’est l’incompréhension de cette époque. En effet, traditionnellement, l’imaginaire populaire reste fixé sur le fait religieux… c’est-à-dire : les Turcs, lorsqu’ils sont arrivés en XVIe siècle, c’est en sauveurs qu’ils furent accueillis par la ville d’Alger, même si très vite cet accueil s’est transformé en une hostilité envers Arrudj et ses hommes.

Et là aussi, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas question des Turcs à proprement dit, mais plutôt de représentants du pouvoir ottoman.

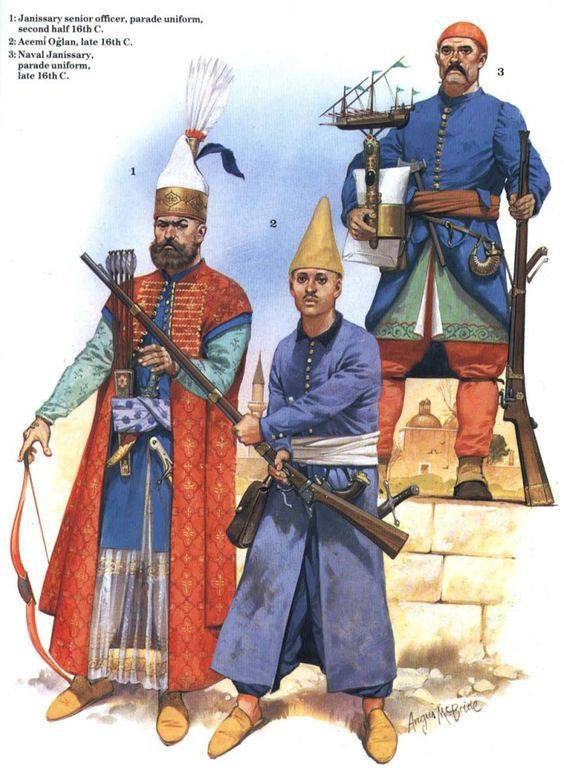

Autrement dit, ces hommes/ces soldats janissaires en général que l’on envoyait étaient des mercenaires louant leurs services aux plus offrants ; c’est ce que nous pourrions dire des frères Barberousse.

Aussi, il faut le rappeler, ces soldats envoyés, pour la majorité d’entre eux, étaient enlevés à leurs familles dès leur plus jeune âge lors de razzias, puis ramenés au sérail où ils étaient élevés dans la tradition musulmane et ils étaient formés à l’art de la guerre.

Dans le cas l’Algérie, les Ottomans, à travers les frères Barberousse, restent les champions de l’islam, les sauveurs : une revanche contre les croisades où le décor quitte la scène du Moyen Orient pour être planté au Maghreb. Par rapport aux autres civilisations, le problème ne se pose pas, notamment les Phéniciens, Romains, Vandales…

Tous sont considérés comme des envahisseurs ; mais la venue des Arabes au VIIIe siècle et les Ottomans n’a jamais été mise en cause car, dans les deux cas, ils sont considérés comme des bienfaiteurs et non pas comme des colonisateurs.

Alors que dans les faits, l’Odjak d’Alger a toujours été considéré comme une base-arrière militaire pouvant prêter main forte à la flotte ottomane en cas de besoin, ce qui explique pourquoi le pouvoir est resté militaire sans aucune possibilité de fonder une dynastie. Je pense que si une dynastie aurait pu être fondée, l’histoire coloniale de l’Algérie aurait été écrite autrement.

Abla Gheziel - À mon avis, s’il y a autant de polémique, je dirais que c’est l’incompréhension de cette époque. En effet, traditionnellement, l’imaginaire populaire reste fixé sur le fait religieux… c’est-à-dire : les Turcs, lorsqu’ils sont arrivés en XVIe siècle, c’est en sauveurs qu’ils furent accueillis par la ville d’Alger, même si très vite cet accueil s’est transformé en une hostilité envers Arrudj et ses hommes.

Et là aussi, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas question des Turcs à proprement dit, mais plutôt de représentants du pouvoir ottoman.

Autrement dit, ces hommes/ces soldats janissaires en général que l’on envoyait étaient des mercenaires louant leurs services aux plus offrants ; c’est ce que nous pourrions dire des frères Barberousse.

Aussi, il faut le rappeler, ces soldats envoyés, pour la majorité d’entre eux, étaient enlevés à leurs familles dès leur plus jeune âge lors de razzias, puis ramenés au sérail où ils étaient élevés dans la tradition musulmane et ils étaient formés à l’art de la guerre.

Dans le cas l’Algérie, les Ottomans, à travers les frères Barberousse, restent les champions de l’islam, les sauveurs : une revanche contre les croisades où le décor quitte la scène du Moyen Orient pour être planté au Maghreb. Par rapport aux autres civilisations, le problème ne se pose pas, notamment les Phéniciens, Romains, Vandales…

Tous sont considérés comme des envahisseurs ; mais la venue des Arabes au VIIIe siècle et les Ottomans n’a jamais été mise en cause car, dans les deux cas, ils sont considérés comme des bienfaiteurs et non pas comme des colonisateurs.

Alors que dans les faits, l’Odjak d’Alger a toujours été considéré comme une base-arrière militaire pouvant prêter main forte à la flotte ottomane en cas de besoin, ce qui explique pourquoi le pouvoir est resté militaire sans aucune possibilité de fonder une dynastie. Je pense que si une dynastie aurait pu être fondée, l’histoire coloniale de l’Algérie aurait été écrite autrement.