tizniti

Soyons sérieux .

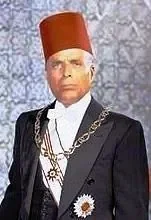

Les origines du fez, ou "tarbouche" au Maroc, ne sont pas bien connues. Ce modèle provient peut-être de la Grèce ancienne ou des Balkans. Il s'est largement diffusé au cours du XIXe siècle lorsque les Sultants de l'Empire Ottoman ont décidé de moderniser les costumes traditionnels. Ce chapeau sans bord ne dérangeait pas lors des prières quotidiennes des Musulmans et était plus propre et moins encombrant que le turban. Le nom "fez" proviendrait de la ville de Fez où l'on produisait la teinture rouge typique du chapeau fez à partir de baies rouges.Ce chapeau est désormais très controversé dans le monde Musulman. Dans la plupart des régions musulmanes, il représente le chapeau des oppresseurs et le porter est considéré comme politiquement incorrect. Le Maroc a néanmoins résisté à l'assaut contre le chapeau fez (il est intéressant de noter que les Ottomans n'ont jamais contrôlé le Maroc) et le Roi du Maroc est d'ailleurs le seul dirigeant du monde Arabe à porter le chapeau fez. Porter le fez au Maroc est une affirmation nationaliste et était considéré comme un symbole de protestation contre l'occupation Française. Ainsi, comme bien d'autres chapeaux, le chapeau fez constitue un symbole chargé d'histoire.

Portez vous le Fez?

Portez vous le Fez?