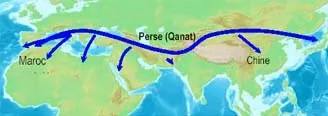

La "route des khettara" peut être assimilée à la "route de la soie". Partout où l'on trouve des khettara, sous un nom différent selon les régions ou les pays, ce sont les mêmes types de sociétés qui se sont développées autour de la gestion de l'eau. Les khettara doivent être protégées.

D'après J.M. Solignac, il est un fait que leur origine remonte à l'antiquité reculée puisqu'on en trouve déjà la mention au Vème siècle av. J.C. dans Hérode (Melpomène 120). On possède également, grâce aux narrations de Polybe, des renseignements détaillés sur les khettaras de la Perse du IIIème et IIème siècle av. J.C. Par ailleurs, plusieurs écrits historiques affirment que ce système est une pure création des habitants de l'Afrique du Nord "Imazighen" (Malika Hached - Les premiers Berbères). Les recherches archéologiques, historiques et ethnologiques nous éclaireront peut-être un jour, mais ce qui est certain c'est que de la Perse à la Chine ou à l’Occident, elles existent selon le même principe de fonctionnement bien que sous différentes appellations.

En Afghanistan on les appelle "Kiraz", en Iran "Quanat", en Algérie on les nomme "Fouggara" au Maroc "Khettara", au Yemen "Aflaj", en Chine "Karez" en Syrie "Kanawat", en Espagne.

La khettara est composée:

Histoire et route des Khettara :

Il est communément admis que les Khettara sont nées en Perse antique il y a plus de 3000 ans et qu'elles auraient été introduites au Maroc par les arabes lors de leur conquête du Maghreb.D'après J.M. Solignac, il est un fait que leur origine remonte à l'antiquité reculée puisqu'on en trouve déjà la mention au Vème siècle av. J.C. dans Hérode (Melpomène 120). On possède également, grâce aux narrations de Polybe, des renseignements détaillés sur les khettaras de la Perse du IIIème et IIème siècle av. J.C. Par ailleurs, plusieurs écrits historiques affirment que ce système est une pure création des habitants de l'Afrique du Nord "Imazighen" (Malika Hached - Les premiers Berbères). Les recherches archéologiques, historiques et ethnologiques nous éclaireront peut-être un jour, mais ce qui est certain c'est que de la Perse à la Chine ou à l’Occident, elles existent selon le même principe de fonctionnement bien que sous différentes appellations.

En Afghanistan on les appelle "Kiraz", en Iran "Quanat", en Algérie on les nomme "Fouggara" au Maroc "Khettara", au Yemen "Aflaj", en Chine "Karez" en Syrie "Kanawat", en Espagne.

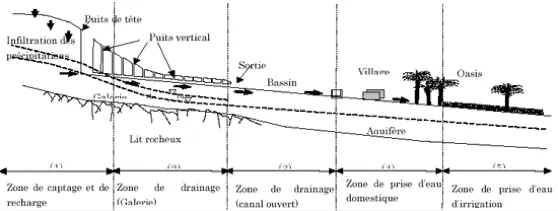

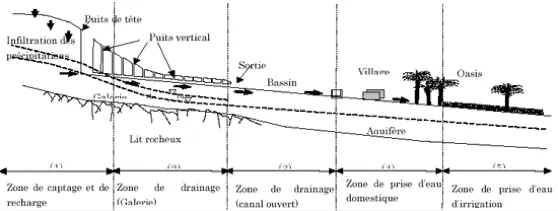

Présentation technique

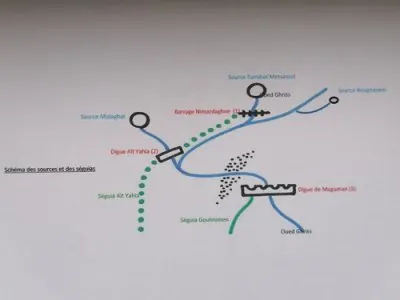

La khettara est une galerie drainante qui amène l'eau de la nappe phréatique à la surface du sol, par gravité. La sortie de la Khettara se situe toujours au village (vu la maîtrise du nivellement). La conduite souterraine est accompagnée sur le sol par des puits d’aération qui servent aussi de points d'épuration.

La khettara est composée:

- d'une galerie qui assure le drainage et le captage des eau.

- d'une partie adductrice, laquelle assure le transport des eaux drainées vers le périmètre d'irrigation.

- d'une tête morte pour acheminer l'eau vers les parcelles via des canaux alimentant les prises appelées localement "Mesraf".

- La longueur d'une Khettara peut aller de quelques centaines de mètres à une vingtaine de kilomètres. Ceci est fonction du gradient hydraulique, de la pente du sol et du niveau piézométrique de la nappe.

- La largeur de la galerie est dimensionnée de manière à permettre le curage et le nettoyage manuellement. Quant à la profondeur des puisards en tête, elle varie entre 10 à 20 m.

- La distance entre deux puisards consécutifs est fonction de la stabilité des terrains traversés, elle varie entre 10 et 30 m.

- Les débits sont certes différents selon les zones. Ils oscillent entre 2 à 20l/s. C’est peu mais en fait dans le sud marocain, où le débit moyen des khettaras est de 6,5 litres par seconde, elles produisent plus d’eau que le barrage Hassan Addkhil.