blondin

VIB

Cette poterie ne s'étend pas à tous les pays berbères (elle est inconnue au Sahara) ni même à la totalité du "Maghreb".

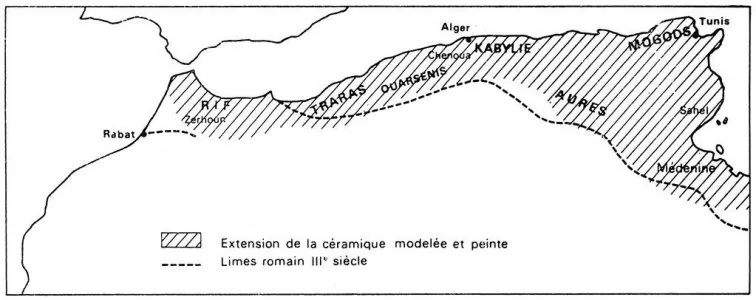

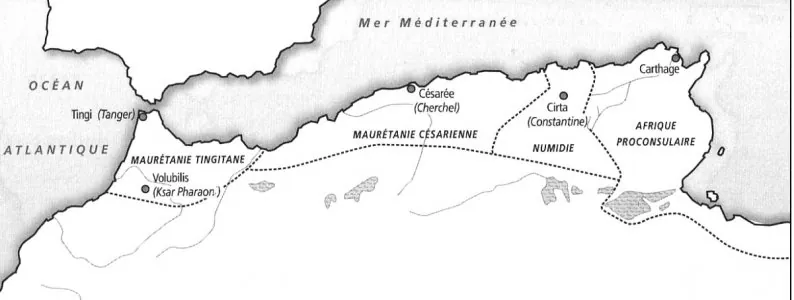

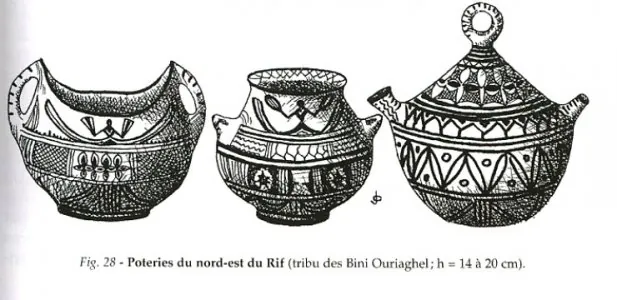

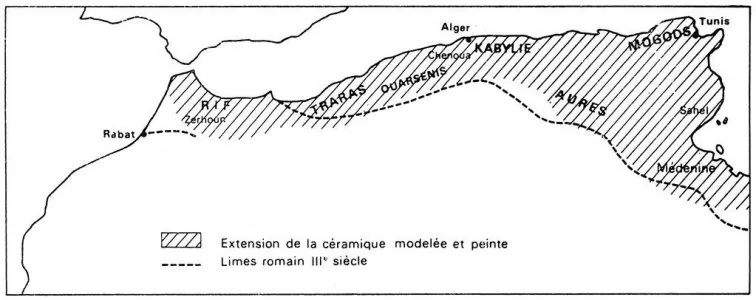

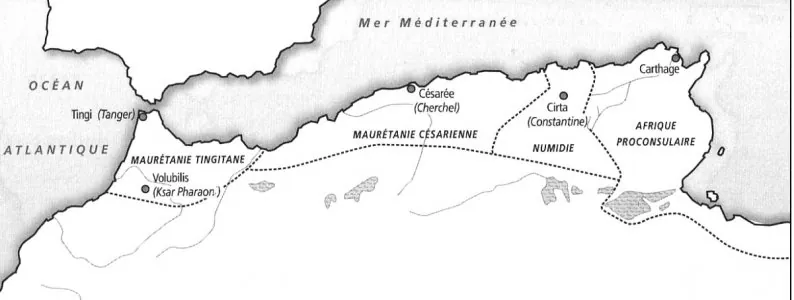

Au Maroc, elle disparaît au sud du Rif. Dans les plaines et plateaux atlantiques, dans le Grand et le Moyen Atlas, ce sont d'autres techniques qui triomphent, telle la poterie moulée ou la poterie faite au tour. En Algérie, elle est limitée au Tell, atteint le sud de l'Ouarsenis et des Monts du Hodna, plus à l'est, son extension s'accroît en gagnant vers le sud, recouvrant l'Aurès et presque toute la Tunisie jusqu'aux monts des Matmata. Ainsi cette poterie, appelée souvent kabyle et qui paraît typiquement «berbère» n'est pas toujours le produit de populations berbérophones; elle existe, certes, dans les massifs montagneux peuplés de Berbères mais elle est inconnue dans les plus importants d'entre eux, ceux du Maroc central et méridional qui demeurent les plus vastes bastions de «berbéritude». En revanche la poterie modelée et peinte est très vivante chez les populations arabophones d'Algérie (Ouarsenis, nord de l'Algérie orientale) et de Tunisie. Elle est connue même des semi-nomades du sud de l'Aurès et du sud tunisien. Elle n'est donc un produit ni exclusivement berbère ni exclusivement sédentaire. Une carte de répartition de cette céramique offre la curieuse particularité de prendre en écharpe le Maghreb : elle est située, en gros, au nord d'une ligne orientée, nord-ouest/sud-est depuis Larache jusqu'à Zarzis. Ces limites ainsi grossièrement tracées correspondent approximativement aux Limes romain du IIIe siècle. Cette coïncidence n'est pas le fait du hasard : tout comme la domination romaine, la poterie berbère est d'origine méditerranéenne. Son extension est tellienne, sauf à l'est qui bénéficie des deux façades méditerranéennes de la Tunisie (Gabriel CAMPS)

Au Maroc, elle disparaît au sud du Rif. Dans les plaines et plateaux atlantiques, dans le Grand et le Moyen Atlas, ce sont d'autres techniques qui triomphent, telle la poterie moulée ou la poterie faite au tour. En Algérie, elle est limitée au Tell, atteint le sud de l'Ouarsenis et des Monts du Hodna, plus à l'est, son extension s'accroît en gagnant vers le sud, recouvrant l'Aurès et presque toute la Tunisie jusqu'aux monts des Matmata. Ainsi cette poterie, appelée souvent kabyle et qui paraît typiquement «berbère» n'est pas toujours le produit de populations berbérophones; elle existe, certes, dans les massifs montagneux peuplés de Berbères mais elle est inconnue dans les plus importants d'entre eux, ceux du Maroc central et méridional qui demeurent les plus vastes bastions de «berbéritude». En revanche la poterie modelée et peinte est très vivante chez les populations arabophones d'Algérie (Ouarsenis, nord de l'Algérie orientale) et de Tunisie. Elle est connue même des semi-nomades du sud de l'Aurès et du sud tunisien. Elle n'est donc un produit ni exclusivement berbère ni exclusivement sédentaire. Une carte de répartition de cette céramique offre la curieuse particularité de prendre en écharpe le Maghreb : elle est située, en gros, au nord d'une ligne orientée, nord-ouest/sud-est depuis Larache jusqu'à Zarzis. Ces limites ainsi grossièrement tracées correspondent approximativement aux Limes romain du IIIe siècle. Cette coïncidence n'est pas le fait du hasard : tout comme la domination romaine, la poterie berbère est d'origine méditerranéenne. Son extension est tellienne, sauf à l'est qui bénéficie des deux façades méditerranéennes de la Tunisie (Gabriel CAMPS)