Jean-Pierre Robin: «Deux tiers de l’humanité ne renouvellent plus leurs générations»

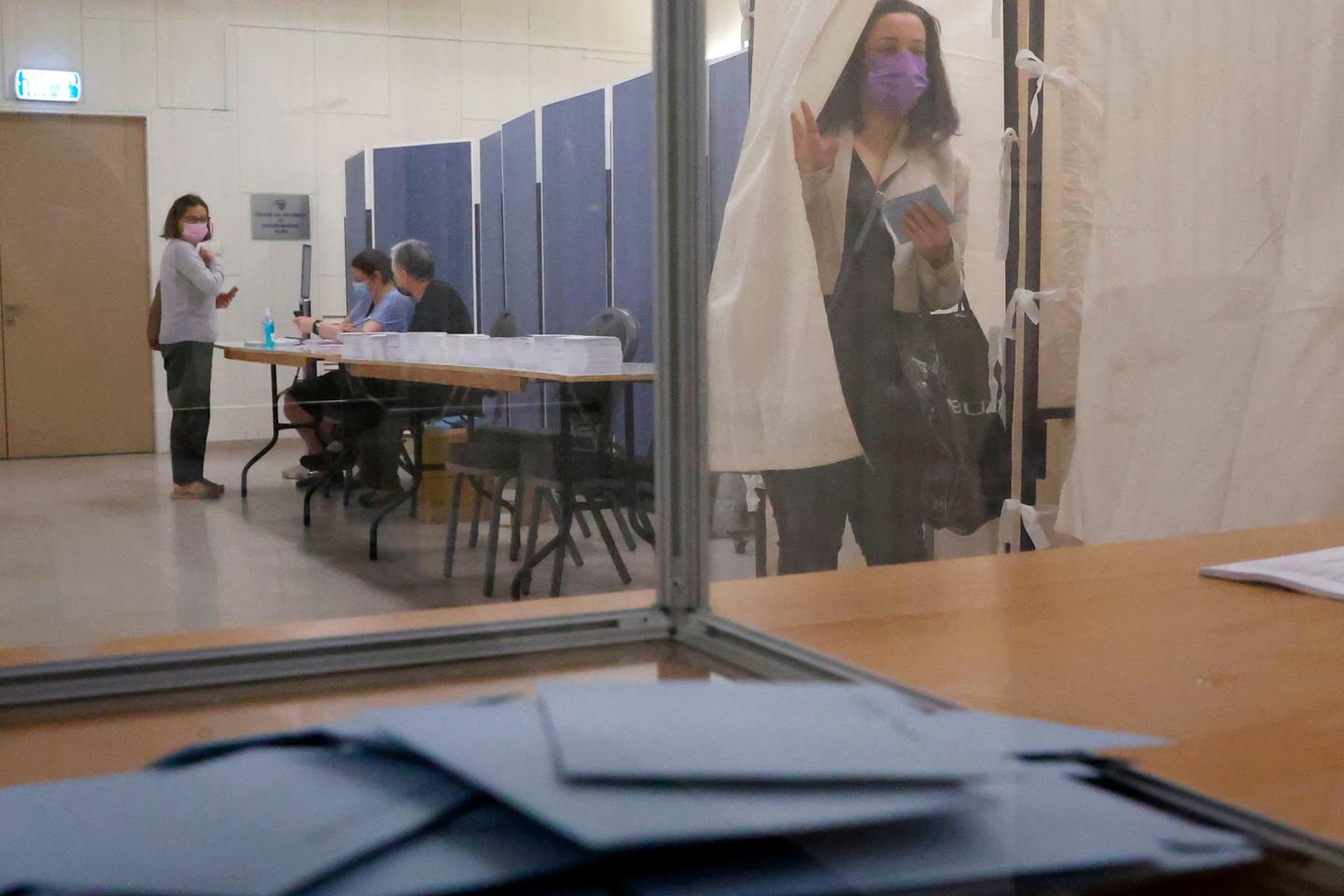

Depuis 50 ans, le taux de fécondité n’a cessé de diminuer, la moyenne mondiale passant de 4,8 enfants par femme en 1970 à 2,3 en 2021. Monkey Business - stock.adobe.com

CHRONIQUE - Depuis un demi-siècle, le taux de fécondité n’a cessé de diminuer, la moyenne mondiale passant de 4,8 enfants par femme en 1970, à 2,3 en 2021.

L’exception démographique française a volé en éclats à l’annonce, par l’Insee, que les femmes de France n’ont en moyenne que 1,68 enfant au cours de leur vie. On est très loin du taux de fécondité de 2,1 nécessaire pour assurer le remplacement d’une génération par une autre: 2,1, et non pas 2, compte tenu du ratio filles-garçons à la naissance (100 filles pour 105 garçons) et de la mortalité des femmes jusqu’à l’âge à la maternité!

Grâce à une natalité plus élevée chez les femmes immigrées et à un système social protecteur, nous pensions, à tort, échapper à la dépression de naissances qui frappe depuis deux décennies l’ensemble des pays développés. «Un tiers des femmes d’Asie de l’Est (Japon, Corée du Sud, Taïwan et Singapour) resteront sans enfant», s’alarme une étude de l’Institut de démographie de Vienne.

La France rentre donc dans le rang, d’autant que la dénatalité frappe non seulement les pays économiquement avancés, mais l’ensemble de la planète. «Deux tiers de la population mondiale sont sous le seuil de renouvellement des générations», 63,4% exactement, expliquent Christian Vandermotten et Christian Dessouroux, géographes démographes de l’Université libre de Bruxelles. Leur recherche publiée par l’Institut national des études démographiques, («Baisse massive de la fécondité mondiale en 20 ans» de 2000 à 2021), se fonde sur les chiffres de l’ONU.

Cartographie mondiale en quatre catégories

Depuis un demi-siècle, le taux de fécondité n’a cessé de diminuer, la moyenne mondiale passant de 4,8 enfants par femme en 1970, à 3,7 en 1980, 3,3 en 1990, 2,8 en 2000 et 2,3 en 2021. Pour analyser ce reflux massif, les chercheurs belges ont découpé le planisphère en 235 zones d’environ 30 à 40 millions d’habitants chacune. De quoi faire apparaître des différences régionales qui échappent aux moyennes nationales. «Les plus basses fécondités s’observent dans les zones côtières mégalopolitaines chinoises, la Mandchourie et la Corée du Sud, où le taux de fécondité est passé sous le seuil de 1 enfant par femme. Les populations de l’Europe et de l’Asie orientale, déjà à basse fécondité dans les années 2000, ont été rejointes dans cette catégorie par presque tout le continent, une grande partie de l’Inde, l’Indonésie et très récemment les Philippines», notent-ils.

Devenu en 2023 la première puissance démographique du monde, le subcontinent indien se révèle très hétérogène. «C’est en Inde que les contrastes infranationaux sont les plus flagrants. Au Sud et à l’Ouest le taux de fécondité est presque partout inférieur à 2,1 (et même sous 1,5 enfant sur la côte du Maharashtra, dans le sud du Karnataka, et dans la région de Kolkata)», soulignent les géographes. À l’opposé, dans les États pauvres et très denses de la vallée du Gange, la fécondité demeure de 2,3 à 3. «Elle a toutefois fortement baissé depuis 2000 où la fécondité s’établissait entre 4,3 et 4,8».

La cartographie mondiale décline quatre grandes catégories. Les zones «de très faible fécondité» (1,7 enfant par femme) regroupent 40,8% de la planète, dont pratiquement toute l’Europe. Un deuxième groupe, «de faible fécondité», entre 1,7 et 2,1 enfants, rassemble 22,6% du monde (la France en faisait partie au moment de l’étude mais plus maintenant) ; on y trouve aussi bien des régions de pays développés - intérieur des États-Unis, Australie - que des zones géographiques moins avancées, en Asie ou au Moyen-Orient entre autres.

L’Occident est le modèle

La troisième catégorie «de fécondité moyenne», comprise entre 2,1 et 3,5 enfants, regroupe 20,5% des humains, allant du sud du Mexique à l’Asie centrale de l’ex-URSS, en passant par le Maghreb. Quant aux régions «à forte fécondité» (plus de 3,5 enfants et jusqu’à 5 ou plus), elles totalisent 16,1% de la population mondiale, principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie occidentale. Or même ces régions ont quasiment toutes entamé un reflux de leur natalité, suite à l’élévation de l’âge du mariage, de la scolarisation des filles, et du recours à la contraception…

www.lepoint.fr

fr.m.wikipedia.org