Je ne suis plus l'actualité.....mais je cherche des explications, des vidéos anciennes...bref ...essayer de comprendre ce qui de toutes façon est sûrement impossible à comprendreDes mots en direct de Gaza ce soir

Mort suspendue... Entre un mur qui s'effondre et un ciel de feu, la vie à Gaza est réduite à des cendres qui se dispersent à chaque bombardement. Ici, les jours ne se mesurent pas au temps, mais au nombre de maisons détruites, au nombre d'enfants endormis pour toujours. La guerre ne tue pas seulement le corps ; elle vole l'âme et brise les rêves avant même qu'ils ne naissent. À Gaza, l'air lui-même est devenu une arme, et la mer est le témoin silencieux d'un génocide. La terre se referme sur ceux qui l'habitent, comme pour se demander : reste-t-il de la place pour la vie ? Chaque fenêtre donne sur la mort, et chaque porte se ferme sur une douleur plus grande encore. Ici, le temps n'est pas la vie, mais une longue attente vers une fin unique : que nous devenions tous des noms inscrits sur la liste des martyrs.

Install the app

How to install the app on iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Note: This feature may not be available in some browsers.

Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut que ce site ou d'autres sites Web ne s'affichent pas correctement.

Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.

Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.

Gaza : Nous sommes témoins

- Initiateur de la discussion mac77

- Date de début

Tu as raison car cette impuissance qu'on ressent fait du malJe ne suis plus l'actualité.....mais je cherche des explications, des vidéos anciennes...bref ...essayer de comprendre ce qui de toutes façon est sûrement impossible à comprendre

J'ai ce contact avec cette famille et c'est vrai que ça mine le moral. Enfin j'ai mis une sorte de carapace sur mon coeur.

Le jeune écrit surtout le soir, mais il a créé une sorte de groupe de soutien avec des gens d'un peu partout donc d'autres peuvent discuter avec lui. J'attends toujours son message de début d'après- midi.

Le soir je me déconnecte et j'essaie d'oublier pour dormir mais c'est dur de me retrouver en sécurité chez moi en sachant ça.

J'essaie de vérouiller mon coeur, je me suis faite à l'idée qu'il va peut-être mourir. Il a déjà survécut à de nombreux bombardements. Le soir c'est dur car ils sont plongés dans le noir très tôt. Et les bombes tombent en début de nuit, ou alors ce sont les drones ou toutes sortes de choses terrifiantes...

Qu'Allah le protège avec sa famille et lui permette de supporter l'insupportable!

Amine ..Tu as raison car cette impuissance qu'on ressent fait du mal

J'ai ce contact avec cette famille et c'est vrai que ça mine le moral. Enfin j'ai mis une sorte de carapace sur mon coeur.

Le jeune écrit surtout le soir, mais il a créé une sorte de groupe de soutien avec des gens d'un peu partout donc d'autres peuvent discuter avec lui. J'attends toujours son message de début d'après- midi.

Le soir je me déconnecte et j'essaie d'oublier pour dormir mais c'est dur de me retrouver en sécurité chez moi en sachant ça.

J'essaie de vérouiller mon coeur, je me suis faite à l'idée qu'il va peut-être mourir. Il a déjà survécut à de nombreux bombardements. Le soir c'est dur car ils sont plongés dans le noir très tôt. Et les bombes tombent en début de nuit, ou alors ce sont les drones ou toutes sortes de choses terrifiantes...

Qu'Allah le protège avec sa famille et lui permette de supporter l'insupportable!

Bon courage ma chère..

Tu fais parti des humains tout simplement...les autres ne le sont plus vraiment.

Et certains ne l'ont jamais été.

Hamas : Le bombardement israélien des quartiers résidentiels est un crime de nettoyage ethnique

lundi 15-septembre-2025Gaza – Centre Palestinien d’Information

Le mouvement de Hamas a condamné, ce lundi soir, la poursuite de « l’agression barbare » de l’armée d’occupation israélienne contre la ville de Gaza, affirmant que le bombardement systématique des quartiers résidentiels, la destruction des tours et le déplacement forcé des civils constituent un « crime de nettoyage ethnique et un génocide complet ».

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que la poursuite de ces crimes se fait dans un contexte de « flagrant échec international et d’absence de volonté décisive pour les arrêter et tenir leurs auteurs responsables ». Elle a ajouté que le pari de l’occupation sur les massacres, la famine et la destruction pour soumettre le peuple palestinien « a échoué pendant deux ans d’agression et échouera à nouveau ».

Hamas a confirmé que le peuple résistant et sa résistance héroïque poursuivent la défense de leur terre et de leurs droits par tous les moyens disponibles, et que l’occupation paiera le prix de ses crimes odieux contre les enfants, les femmes et les innocents.

L’armée israélienne poursuit l’agression militaire et le génocide contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, en intensifiant les bombardements aériens et d’artillerie, ainsi que les explosions de robots et de drones piégés, en particulier dans la ville de Gaza, pour forcer ses habitants à fuir et à migrer vers le sud de la bande.

Aujourd’hui, il y a eu des frappes intensifiées par l’aviation militaire d’occupation et l’artillerie israélienne sur les maisons, les immeubles résidentiels et les tentes des déplacés dans la ville de Gaza, tandis qu’hier dimanche, environ 20 installations résidentielles ont été bombardées et détruites.

L’enfer jour et nuit à Gaza

16 septembre 2025ACTUALITÉSDes scènes horribles se déroulent à Gaza, alors que les bombardements israéliens s’intensifient pour forcer les habitants à fuir et occuper la ville. Ces derniers jours, Israël a intensifié son génocide contre les habitants de Gaza, rasant des tours d’habitation et incendiant des tentes pour pousser la population à se déplacer vers le sud. Mais […]

Lire plus

Un génocidaire arrêté à Athènes (vidéo)

15 septembre 2025ACTUALITÉS, VIDÉOSUn provocateur israélien, qui avait cherché, sans succès, à arracher un drapeau palestinien à un groupe de jeunes athéniens en route pour une manifestation, a été placé en garde à vue, avant d’être identifié par la Hind Rajab Foundation comme étant membre de la sinistre brigade Golani, l’une des plus impliquées dans le génocide. Une […]

Lire plus

Youssef hindi serait juif marocain.

Il ment donc .

Il ment donc .

Merci chère, tu l'es aussi humaineAmine ..

Bon courage ma chère..

Tu fais parti des humains tout simplement...les autres ne le sont plus vraiment.

Et certains ne l'ont jamais été.

Ça n'est pas moi qui ai besoin de courage, je suis juste témoin

Dernière édition:

#Notice |  The death toll in the Gaza Strip over the past few hours

The death toll in the Gaza Strip over the past few hours

Tuesday, September 16, 2025... 12:00 AM - 2:05 PM

Total: 82 martyrs

Total: 82 martyrs

Martyrs by hospital:

Martyrs by hospital:

Al-Shifa Hospital: 52

Al-Shifa Hospital: 52

Baptist Hospital: 17

Baptist Hospital: 17

Al-Quds Hospital - Tel al-Hawa: 3

Al-Quds Hospital - Tel al-Hawa: 3

Al-Awda Hospital: 3

Al-Awda Hospital: 3

Al-Aqsa Hospital: 4

Al-Aqsa Hospital: 4

Nasser Hospital: 3

Nasser Hospital: 3

Qu'ils reposent en paix, Qu'Allah les accueille dans son vaste paradis.

Tuesday, September 16, 2025... 12:00 AM - 2:05 PM

Qu'ils reposent en paix, Qu'Allah les accueille dans son vaste paradis.

️ UNRWA Spokesperson Adnan Abu Hasna:

Forcing one million Palestinians into an area of no more than 35 square kilometers means cramming more than two million people into this small area, or approximately 70,000 people per square kilometer, which is impossible.

Toute ma compassion envers ce malheureux peuple, victime de la folie la plus extrême sous l’oeil complice des dirigeants et des élites occidentales et moyen-orientales …

Face à un tel niveau de folie, de fureur et de rage, seule une vraie colère de Dame Nature peut désormais nettoyer les écuries d’Augias !

Ces palestiniens sont natifs du bled. Ce sont les criminels sionistes qui sont arrivés d'Europe pour occuper les lieux tout en chassant les habitants établis là depuis des milliers d'années.

Oui je sais bien .....c'est abusé de dire que c'est dur car ce nest rien comparé a gaza ...cela dit cest horrible toute cette situation ...horrible pour le morale.je considère ça comme un genre de pénitence qu'on doit s'infliger...on doit regarder ...on doit se renseignerMerci chère, tu l'es aussi humaine

Ça n'est pas moi qui ai besoin de courage, je suis juste témoin

La « fronce » , complice du génocide, des « franco nazis sionistes » , rejoignent la soldatesque génocidaire (photo)

(paroles d’internaute)

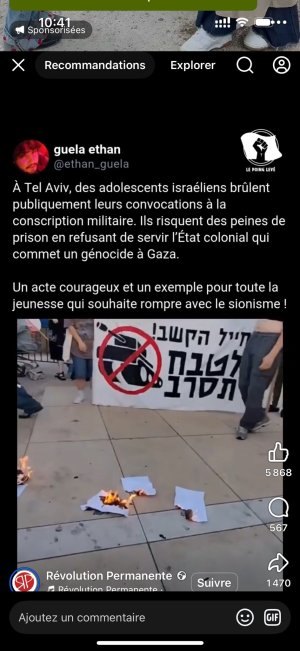

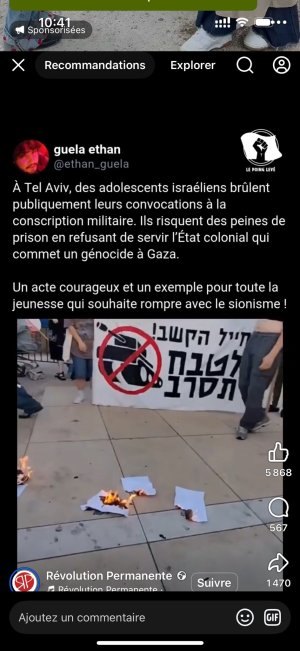

Na Dya 75/13 @mollusque75

Pendant que de nombreux franco israéliens ont rejoint les nazis de Tsahal, beaucoup plus depuis que le criminel recherché Netanyahu a rappelé les réservistes pour amplifier le massacre à Gaza, des israéliens refusent d’intégrer Tsahal (criminels sanguinaires) , et vont êtres emprisonnes

(paroles d’internaute)

Na Dya 75/13 @mollusque75

Pendant que de nombreux franco israéliens ont rejoint les nazis de Tsahal, beaucoup plus depuis que le criminel recherché Netanyahu a rappelé les réservistes pour amplifier le massacre à Gaza, des israéliens refusent d’intégrer Tsahal (criminels sanguinaires) , et vont êtres emprisonnes

"Nous ne pouvons pas rester dans nos sacristies comme si rien ne se passait dehors" : 500 prêtres italiens s'engagent "contre le génocide" à Gaza

Un réseau intitulé "Preti contro il genocidio" a vu le jour en Italie. Il regroupe des centaines de prêtres italiens décidés à "s'engager" face au massacre perpétré par Is raël à Gaza et qu'ils n'hésitent pas à qualifier de "génocide" en espérant être "un aiguillon" pour la hiérarchie vaticane.

"Prêtres contre le génocide", c'est le nom d'un nouveau réseau né lundi 15 septembre en Italie en réaction à la mort de dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza. Il compte plus de 500 prêtres, la plupart italiens, quelques évêques et même un cardinal, celui de Rabat. Ce réseau organise une première mobilisation lundi 22 septembre à l'occasion de l'assemblée générale de l'ONU.

francetvinfo

La seule chose qui me rassure si on peut dire c'est qu'il nya pas de soldats français...vrais français..La « fronce » , complice du génocide, des « franco nazis sionistes » , rejoignent la soldatesque génocidaire (photo)

(paroles d’internaute)

Na Dya 75/13 @mollusque75

Pendant que de nombreux franco israéliens ont rejoint les nazis de Tsahal, beaucoup plus depuis que le criminel recherché Netanyahu a rappelé les réservistes pour amplifier le massacre à Gaza, des israéliens refusent d’intégrer Tsahal (criminels sanguinaires) , et vont êtres emprisonnes

Regarde la pièce jointe 417326

Force à ceux qui refusent de commettre ce génocide. La prison semble beaucoup mieux que de commettre un génocide, ils savent ce qu'ils vont faire. Pour ceux qui vont servir je leur souhaite la mortLa seule chose qui me rassure si on peut dire c'est qu'il nya pas de soldats français...vrais français..

Oui, je veux regarder aussi la réalité en faceOui je sais bien .....c'est abusé de dire que c'est dur car ce nest rien comparé a gaza ...cela dit cest horrible toute cette situation ...horrible pour le morale.je considère ça comme un genre de pénitence qu'on doit s'infliger...on doit regarder ...on doit se renseigner

Alors je reste nuancée à ce sujet ...non seulement il ya plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent ne pas vouloir faire leur service ..Force à ceux qui refusent de commettre ce génocide. La prison semble beaucoup mieux que de commettre un génocide, ils savent ce qu'ils vont faire. Pour ceux qui vont servir je leur souhaite la mort

Mais aussi il faut savoir que pour certains , après le service , ils vont être de retour au 2ieme pays et la il. Ya risques qu'ils soient reconnus ....ça flippe ..

Honnêtement avec tous les docus que j'ai vu..je n'y crois plus

Certains ont peut-être un cœur

J'ai vu une interview du cinéaste Nadav Lapid. Il m'a touchée. Il a quitté l'entité sioniste, mais à l'époque I a service l'entité sioniste.

Interview. Nadav Lapid, cinéaste : « Nous, les Israéliens, sommes devenus l'enfer de l'humanité » https://share.google/c0AcFbv1yJdJrmGs2

Interview. Nadav Lapid, cinéaste : « Nous, les Israéliens, sommes devenus l'enfer de l'humanité » https://share.google/c0AcFbv1yJdJrmGs2

Je ne suis pas dupe mais je pense qu'il existe de rares exceptions qui sont des humains.Alors je reste nuancée à ce sujet ...non seulement il ya plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent ne pas vouloir faire leur service ..

Mais aussi il faut savoir que pour certains , après le service , ils vont être de retour au 2ieme pays et la il. Ya risques qu'ils soient reconnus ....ça flippe ..

Honnêtement avec tous les docus que j'ai vu..je n'y crois plus

Certains ont peut-être un cœur

Mais là en ce moment j'ai pas envie de me pencher sur leurs états d'âme

Ils ont peur c'est bien normal...J'ai vu une interview du cinéaste Nadav Lapid. Il m'a touchée. Il a quitté l'entité sioniste, mais à l'époque I a service l'entité sioniste.

Interview. Nadav Lapid, cinéaste : « Nous, les Israéliens, sommes devenus l'enfer de l'humanité » https://share.google/c0AcFbv1yJdJrmGs2

Cela dit le cœur est mort ...

C'est comme la juive française antisioniste ..Michèle sibony ...il ya un problème dans son discours et pourtant elle est anti sioniste..

Le problème exemple dans la dernière vidéo que j'ai écouté...elle victimise les sions en disant qu'ils ont été élevé comme ça et que même quand ils vont visité aushwitz , on leur fait peur un peu comme ci que la menace planait constamment au dessus d'eux...

..

Pauvres sions qui ne connaissent pas le monde extérieur...pauvres victimes du gouvernement netanyahou..

Hein..

La réalité est toute autre ..suffit de les écouter...des monstres

Oui voilà quoiJe ne suis pas dupe mais je pense qu'il existe de rares exceptions qui sont des humains.

Mais là en ce moment j'ai pas envie de me pencher sur leurs états d'âme

Une partie des juifs anti sionistes connaissent ces monstres et savent qu'ils vaut mieux vite prendre le bon côté....

Et heureusement car ça fait du bien de les entendre

Et heureusement car ça fait du bien de les entendre

La Flottille dans les eaux internationales

16 septembre 2025ACTUALITÉSLa flottille mondiale Sumud, comptant environ 400 militants de 50 pays, a atteint les eaux internationales et a été rejointe par des navires supplémentaires d’Afrique du Nord en provenance des ports tunisiens, atteignant environ 40. bateaux, rapporte Al Jazeera. La flottille sera rejointe par une flotte italienne avant de faire le voyage vers Gaza, indique-t-on […]

Lire plus

GAZA - Tabou il y a encore quelques mois, le mot s’est imposé jusqu’aux plus hautes instances internationales. Pour la première fois depuis le début de l’offensive à Gaza, une commission d’enquête mandatée par l’ONU a rendu ce mardi 16 septembre un rapport accusant Isra ël de commettre un génocide à Gaza, avec l’intention de « détruire les Palestiniens ». Une accusation rejetée en bloc par l’État hébreu.

Concrètement, la commission d’enquête a conclu que les autorités et les forces de sécurité israéliennes avaient commis « quatre des cinq actes génocidaires » définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide. À savoir : « meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ».

Comment le mot « génocide » cristallise toutes les tensions sur la situation à Gaza

Pour parvenir à ces résultats, la commission d’enquête de l’ONU, « dont les membres sont des experts particulièrement qualifiés », s’est appuyée sur « des critères publics, qui se rapprochent le plus possible d’une méthodologie judiciaire », souligne auprès du HuffPost Pascal Turlan, juriste international et ancien conseiller au Bureau du procureur de la Cour Pénale internationale (CPI).

Bien que la commission ne s’exprime pas au nom de l’ONU, cette nouvelle accusation - qui intervient au moment même où Isr aël entame son offensive terrestre pour la prise de contrôle de la ville de Gaza - sonne comme un nouveau cap franchi dans les accusations de génocide formulées contre Israël depuis près de deux ans.

À ce moment-là, le mot est complètement « inflammable », décrit Alban Perrin, historien, spécialiste des génocides du XXe siècle, chargé de cours à Sciences Po Bordeaux. « Au lendemain du 7-Octobre, l’emploi du mot génocide générait des réactions très violentes » car il donnait l’impression de « nier ou minimiser les violences subies par les Israéliens », poursuit celui qui est aussi formateur au Mémorial de la Shoah. À l’inverse du côté de ceux qui l’emploient, il y a « une peur d’être en retard sur la découverte d’un génocide, comme cela a pu être le cas pour le Rwanda », pointe Pascal Turlan.

Après une année de guerre particulièrement meurtrière pour les Palestiniens, d’autres ONG se saisissent du sujet. En décembre 2024, une enquête d’Amnesty conclut qu’« Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens et les Palestiniennes sur la bande de Gaza ». Dans la foulée, Human Rights Watch accuse les autorités israéliennes de « crime d’extermination et d’actes de génocide à Gaza ».

Progressivement, intellectuels, et artistes emboîtent le pas. En mai dernier, 300 écrivains affirment dans une tribune dans le journal Libération que le mot génocide ne doit plus faire débat pour parler du sort des Gazaouis.

yahoo

Concrètement, la commission d’enquête a conclu que les autorités et les forces de sécurité israéliennes avaient commis « quatre des cinq actes génocidaires » définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide. À savoir : « meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ».

Comment le mot « génocide » cristallise toutes les tensions sur la situation à Gaza

Pour parvenir à ces résultats, la commission d’enquête de l’ONU, « dont les membres sont des experts particulièrement qualifiés », s’est appuyée sur « des critères publics, qui se rapprochent le plus possible d’une méthodologie judiciaire », souligne auprès du HuffPost Pascal Turlan, juriste international et ancien conseiller au Bureau du procureur de la Cour Pénale internationale (CPI).

Bien que la commission ne s’exprime pas au nom de l’ONU, cette nouvelle accusation - qui intervient au moment même où Isr aël entame son offensive terrestre pour la prise de contrôle de la ville de Gaza - sonne comme un nouveau cap franchi dans les accusations de génocide formulées contre Israël depuis près de deux ans.

Un mot « inflammable »

En effet, les premières accusations de génocide sont formulées par les organisations de défenses de droits humains seulement quelques semaines après l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023. En décembre de la même année, une résolution de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) indique que « les conditions de vie » des Palestiniens « deviennent jour après jour, inexorablement, celles d’une population dont l’élimination est programmée ».À ce moment-là, le mot est complètement « inflammable », décrit Alban Perrin, historien, spécialiste des génocides du XXe siècle, chargé de cours à Sciences Po Bordeaux. « Au lendemain du 7-Octobre, l’emploi du mot génocide générait des réactions très violentes » car il donnait l’impression de « nier ou minimiser les violences subies par les Israéliens », poursuit celui qui est aussi formateur au Mémorial de la Shoah. À l’inverse du côté de ceux qui l’emploient, il y a « une peur d’être en retard sur la découverte d’un génocide, comme cela a pu être le cas pour le Rwanda », pointe Pascal Turlan.

Après une année de guerre particulièrement meurtrière pour les Palestiniens, d’autres ONG se saisissent du sujet. En décembre 2024, une enquête d’Amnesty conclut qu’« Israël a commis et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens et les Palestiniennes sur la bande de Gaza ». Dans la foulée, Human Rights Watch accuse les autorités israéliennes de « crime d’extermination et d’actes de génocide à Gaza ».

Progressivement, intellectuels, et artistes emboîtent le pas. En mai dernier, 300 écrivains affirment dans une tribune dans le journal Libération que le mot génocide ne doit plus faire débat pour parler du sort des Gazaouis.

yahoo

Du côté de la sphère politique, les lignes bougent aussi. Début septembre, le gouvernement espagnol lui-même a parlé de génocide, et annoncé prendre des mesures de sanction contre Isra ël pour y mettre fin. En France aussi, certains membres de la classe politique française ont évolué sur leur position.

Au sein même de la société israélienne, l’accusation de génocide à Gaza gagne du terrain. Certains historiens israéliens, notamment Omer Bartov et Amas Goldberg, plaident depuis plusieurs mois pour qualifier la situation à Gaza de génocide. Fin juillet 2025, les ONG israéliennes Physicians for Human Rights et B’Tselem ont elles aussi accusé l’État hébreu de commettre un génocide à Gaza. Dans les manifestations contre le gouvernement Netanyahou, des pancartes « arrêtez le génocide » ou « refusez de bombarder » ont également commencé à émerger.

Mais alors qu’Israël ignore les mises en garde de la communauté internationales, quels effets peuvent ces accusations répétées de génocide ? Pour le spécialiste du droit international Pascal Turlan, il est « fondamental de soulever la question du génocide afin d’établir les faits pour le futur, et faire en sorte que la situation cesse ». Selon lui, cela répond notamment aux exigences de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Par ailleurs, les rapports tels que celui produit par la commission d’enquête mandatée par l’ONU peuvent présenter un intérêt pour les juridictions internationales. « Ce ne sont pas des éléments de preuve en tant que tels, mais des éléments de contexte et d’informations qui peuvent amener à d’autres preuves », fait savoir Pascal Turlan. Cela pourra notamment être le cas dans le cadre du recours déposé en décembre 2023 par l’Afrique du Sud devant la Cour de Justice Internationale (CIJ), et dont les conclusions ne seront rendues que dans plusieurs années.

Cependant, « l’utilisation tous azimuts » du terme de génocide peut, selon le juriste, « créer de la confusion » et présenter le risque de « cacher la réalité de la situation à Gaza », en occultant le détail des différents crimes de guerre.

Pascal Turlan rappelle d’ailleurs que la qualification continue de faire « débat » chez les historiens et les juristes. Et pour cause, « la définition du génocide est très pointue et difficile à remplir », dit-il. Pour parler de génocide il faut non seulement que les crimes cités dans la Convention de 1948 soient commis, mais aussi être en mesure de prouver l’intention de l’auteur à « détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». Un temps de la recherche et du droit en complet décalage avec l’urgence de la situation humanitaire à Gaza

À tel point que le terme de génocide occupe aujourd’hui une place inédite dans le débat public. Le mot « ressurgit régulièrement dans l’actualité à l’occasion de procès ou de crises majeures comme en Syrie avec la population Yézidis, ou pour les Rohingya, mais jamais avec la même ampleur » que pour la situation actuelle à Gaza, affirme l’historien.

Au sein même de la société israélienne, l’accusation de génocide à Gaza gagne du terrain. Certains historiens israéliens, notamment Omer Bartov et Amas Goldberg, plaident depuis plusieurs mois pour qualifier la situation à Gaza de génocide. Fin juillet 2025, les ONG israéliennes Physicians for Human Rights et B’Tselem ont elles aussi accusé l’État hébreu de commettre un génocide à Gaza. Dans les manifestations contre le gouvernement Netanyahou, des pancartes « arrêtez le génocide » ou « refusez de bombarder » ont également commencé à émerger.

Le fruit d’une politique jusqu’au-boutiste

D’après les observateurs, cette accélération de l’accusation de génocide est en partie le résultat de la politique jusqu’au-boutiste menée par l’exécutif israélien. « Les informations alarmantes sur le bilan humain d’une offensive militaire, dont les observateurs les plus modérés peinent à percevoir le sens, apportent des arguments en faveur de l’emploi du terme », explique Alban Perrin. De la même manière, la rupture du cessez-le-feu par Israël en février dernier, l’état de famine déclaré par l’ONU ou encore le lancement du plan de conquête de la ville de Gaza ont nourri les inquiétudes.Mais alors qu’Israël ignore les mises en garde de la communauté internationales, quels effets peuvent ces accusations répétées de génocide ? Pour le spécialiste du droit international Pascal Turlan, il est « fondamental de soulever la question du génocide afin d’établir les faits pour le futur, et faire en sorte que la situation cesse ». Selon lui, cela répond notamment aux exigences de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Par ailleurs, les rapports tels que celui produit par la commission d’enquête mandatée par l’ONU peuvent présenter un intérêt pour les juridictions internationales. « Ce ne sont pas des éléments de preuve en tant que tels, mais des éléments de contexte et d’informations qui peuvent amener à d’autres preuves », fait savoir Pascal Turlan. Cela pourra notamment être le cas dans le cadre du recours déposé en décembre 2023 par l’Afrique du Sud devant la Cour de Justice Internationale (CIJ), et dont les conclusions ne seront rendues que dans plusieurs années.

Cependant, « l’utilisation tous azimuts » du terme de génocide peut, selon le juriste, « créer de la confusion » et présenter le risque de « cacher la réalité de la situation à Gaza », en occultant le détail des différents crimes de guerre.

Pascal Turlan rappelle d’ailleurs que la qualification continue de faire « débat » chez les historiens et les juristes. Et pour cause, « la définition du génocide est très pointue et difficile à remplir », dit-il. Pour parler de génocide il faut non seulement que les crimes cités dans la Convention de 1948 soient commis, mais aussi être en mesure de prouver l’intention de l’auteur à « détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ». Un temps de la recherche et du droit en complet décalage avec l’urgence de la situation humanitaire à Gaza

À tel point que le terme de génocide occupe aujourd’hui une place inédite dans le débat public. Le mot « ressurgit régulièrement dans l’actualité à l’occasion de procès ou de crises majeures comme en Syrie avec la population Yézidis, ou pour les Rohingya, mais jamais avec la même ampleur » que pour la situation actuelle à Gaza, affirme l’historien.

Partagez cette discussion: